℗ Горная болезнь обычно развивается у нетренированных альпинистов. Кроме длительной гипоксии, в связи с понижением парциального давления кислорода (Р02) во вдыхаемом воздухе, альпинист испытывает значительные как физические, так и психоэмоциональные нагрузки, охлаждение тела, трудности с питанием и ночлегом. Этиология горной болезни сводится к снижению Р02 в воздухе. В патогенезе данного заболевания выделяют две стадии: компенсации и приспособления; декомпенсации и собственно болезни.

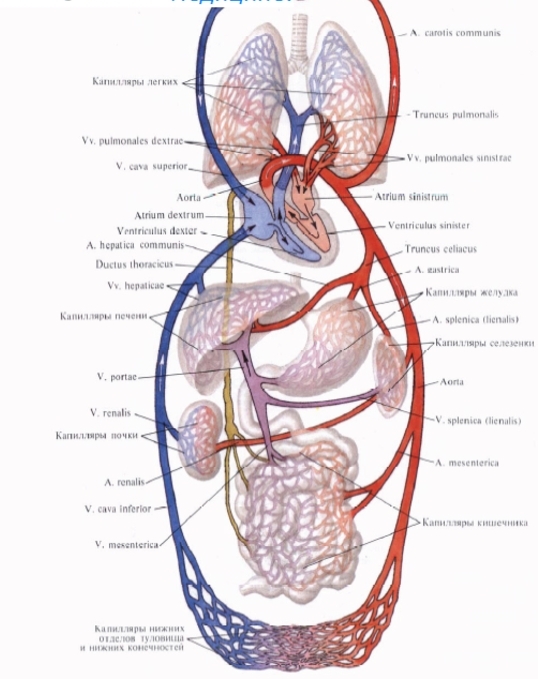

#img_left#Первая стадия (компенсация) развивается на высоте от 1000 до 4000 м над уровнем моря. В результате раздражения гипоксемической кровью хеморецепторов каротидного синуса и дуги аорты, происходит рефлекторная стимуляция дыхательного и сердечно-сосудистого (сосудодвигательного) центров. Возникает одышка, тахикардия, повышение АД, увеличивается количество эритроцитов в периферической крови (вследствие рефлекторного выброса их из депо — синусов печени, селезёнки, костного мозга). На высоте от 4000 до 5000 м возникают признаки ослабления процессов внутреннего торможения, и усиливаются процессы возбуждения клеток коры больших полушарий. Человек становится раздражительным, проявляются скрытые черты характера, меняется почерк, теряются навыки письма. В результате развития гипоксии в организме (особенно в почках) сначала происходит выброс крови из депо, а затем увеличивается образование эритропоэтина, что приводит к активизации эритропоэза в костном мозге и увеличению числа эритроцитов в периферической крови.

Вторая стадия (декомпенсация или собственно болезнь) развивается, как правило, на высоте 5000 м и больше. Гипоксия сначала приводит к ацидозу, затем, в результате гипервентиляции лёгких и снижения образования СО2 в тканях (т.к. обмен останавливается на стадии образования молочной кислоты), развивается гипокапния и газовый алкалоз, снижающий возбудимость, особенно дыхательного и сердечнососудистого центров. Эйфория и возбуждение организма сменяются угнетением и депрессией ЦНС. Особенно быстро угнетение возникает при беременности у женщин, даже вторая стадия горной болезни может спровоцировать роды. Для того, чтобы быть готовым принять роды в данной ситуации, рекомендуем просмотр видео родов онлайн. Развиваются усталость, сонливость, малоподвижность, тормозятся многие рефлексы, в частности, пищевой, что приводит к потере аппетита. Угнетаются различные функции пищеварительного тракта (снижается секреция соков и др.) и почек (развивается олигурия и др.). На ЭКГ появляются признаки гипоксии миокарда (удлинение PQ, снижение ST). Уменьшается АД. Развивается сгущение крови, которое усугубляет нарушения микроциркуляции. Дыхание становится прерывистым, иногда появляется периодическое дыхание типа Чейна-Стокса или Биота. На высоте 6—8 тыс. метров и более может наступить остановка дыхания от паралича дыхательного центра.

По преобладанию изменений со стороны крови или внешнего дыхания различают 2 формы горной болезни — эритремическую и эмфизематозную. В некоторых случаях серьёзные осложнения могут возникать и на меньшей высоте (отёк лёгких и/или мозга). При необходимости нахождения на высотах 5—8 км необходимо предварительно адаптировать сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную системы и систему крови. Этого достигают длительной тренировкой в барокамере, либо в течение недель и месяцев пребывания в горах на высотах 2—4 км. Так как альпинистам приходится адаптироваться не к одному, а к целому комплексу факторов внешней среды, то этот процесс можно назвать акклиматизацией к большой высоте. Для полной акклиматизации организма человека необходимо время от нескольких месяцев до нескольких лет.

***

Комментарий: редакция не несёт ответственности за содержание и мнения, изложенные в статьях со знаком Ⓟ.