достигла всемирных масштабов, что сулит нам мрачное будущее. Но не все

так бесперспективно, ведь в природе есть вирусы, которые являются

прирожденными убийцами бактерий. Бактериофаги становятся новой надеждой

человечества в противостоянии инфекциям.

бактерий ставит под вопрос их возможное широкое применение в будущем. С

момента создания антибиотикам пророчилась судьба избавителей от всех

инфекций. Существовал даже план, к какому году будут побеждены такие-то

и такие-то инфекции. Однако природа распорядилась по-своему.

известно из любых ситуаций есть выход, поэтому взоры ученых вновь

обратились к хорошо забытому старому, а именно к бактериофагам.

Пришел, увидел, победил

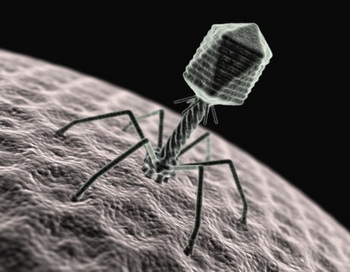

Бактериофаг представляет собой вирус, который охотится и убивает

бактерии. Значит не все вирусы одинаково «полезны»! Есть и те, кто

занимает и нашу сторону. Бактериофаги – убийцы весьма

специализированные, поэтому для определенных бактерий существует свой

убийца.

Как же бактериофаг это делает? Как и любой другой вирус, бактериофагу

необходимо внедрить свой генетический материал в клетку. Он

присоединяется к бактерии при помощи своих хвостовых нитей. Затем

используя ферменты и стержень, впрыскивает свою ДНК или РНК внутрь

клетки.

Ну а затем все развивается по стандартному сценарию. Ферменты

бактериофага уничтожают генетический материал бактерии, и ее органеллы

начинают синтезировать белки вируса. После создания необходимого

количества белков, клетка полностью распадается, и из нее появляются

100-200 новоиспеченных убийц, готовых продолжать дело предка.

Открытие и применение

(1896 год), который изучал целебные свойства реки Ганг. Священную реку

считали продолжением волос бога Шивы, и она успешно излечивала даже от

проказы. Поэтому Хапнкин искал в ней что-то очень маленькое, но видимо

очень целебное.

#img_right#В дальнейшем исследования переместились в

Великобританию, а в 1917 году с легкой руки Феликса д’Эреля из

Института Пастера это «нечто маленькое» получило название

«бактериофага» (пожирающего бактерии). Затем к исследованиям

бактериофагов немного охладели в связи с началом эры антибиотиков, и

они были забыты.

Но в последнее время интерес к ним снова разгорелся, и стало появляться

все больших новых исследований. Их применение стало более широким. К

примеру, в США управление по контролю за пищевыми продуктами и

лекарствами (FDA) активно использует бактериофаги для обеззараживания

пищи.

конкретных инфекций (стафилококка, стрептококка, синегнойной палочки и

др.), так и поливалентных (интестифаг, секстафаг). Но большинству людей

они не известны. В нашей стране люди в основном ориентированы на

использование антибиотиков, хотя зачастую для этого даже нет показаний.

Тем временем бактериофаги обладают существенными преимуществами перед

антибактериальными препаратами. Они специфичны, не вызывают

дисбактериоза и у бактерий не вырабатывается к ним резистентность. Быть

может бактериофаги – будущее медицины.